2019年5月17日,就在

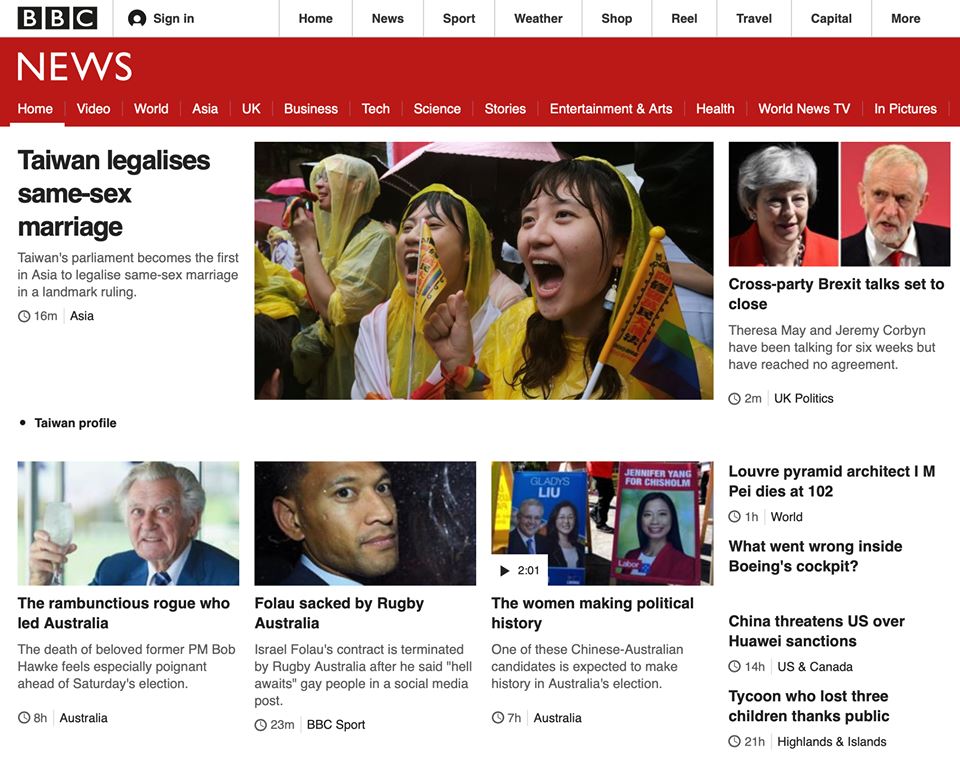

「國際不再恐同日」這一天,台灣的同志可以結婚了!

上午滂沱大雨,其實我沒什麼心情上班,心繫著著立法院拚同婚專法三讀通過。中午雨依舊不客氣地下,餓到一點多才外出覓食,一回來看到貝克汗line我說關鍵第四條通過,同志可以結婚了,當下那陣感動,真的想哭。午飯後窗外竟然放晴,立院外的青島東路上也出現了彩虹,我的眼眶又紅了。

有一點兒驚訝我內心竟會那麼激動,畢竟我不是同志,最近還可能因為高度關注小劉醫師美味猛男肉照而獲得頭號粉絲標章XD,加上小琥珀目前看來也跟我一樣喜歡帥哥,尤有甚者,她的內在還洋溢著我完全沒有的公主魂。

看到友人在FB說她忍不住跟荷蘭的工作夥伴分享這個台灣人權大事,然後好奇的問對方,荷蘭的學校怎麼解釋同志婚姻?因為突然想起盟盟很愛說的:「我要怎麼教小孩?」由於荷蘭同志婚姻合法已近20年(也是全球第一個承認同性婚姻的國家),對方微微皺了一下眉頭就說:「It’s just part of the nature.」她猜荷蘭人大概覺得這很正常吧,有什麼好解釋,就像為什麼需要解釋女性也可以合法取得駕照?

我留言:事實上,女性在一些篤信伊蘭教的國家,還無法合法取得駕照哩。這個世界瘋狂的事還多著呢…。

這不僅僅是為同志感到高興,更是對人權的進步感到欣慰。

《紐約時報》

都說種種的排斥、對立與歧視,往往來自不了解對方的恐懼。因此最近時常想起我與同志朋友間的情緣。

大一開學不久,首次參加話劇社的戲劇比賽,慶功宴時其實彼此還不太熟,擔任導演的學長請大家說說感想也聊聊自己。輪到我們班一個男生,他開口便說:「我是同志。」 在那個保守的年代(約莫是張惠妹剛出道時),現場頓時一片靜默。學長打破沉默說:「謝謝你的勇氣,讓我們認識你。」 當時他給我的印象就是個斯斯文文的男生,一派文青氣質。

後來參加大專盃,迷戀上演男主角的學長,學長要畢業時,我主動爭取獻花,還偷偷夾帶一張卡片。畢業多年後,參加話劇社的聚會聊到此事,學姊才說:哎呀學妹,妳搞錯對象了啦~

好吧,反正我搞錯對象也不只一次。有幾年的工作與唱片界多有交流,那時跟一位唱片宣傳很聊得來,是個十足的暖男。吃飯小酌之餘,也知道他沒有女朋友,但這飯怎麼吃,就僅止於吃飯。一回跟一位前輩提起我跟他的互動,前輩笑的很詭異:「妳該不會是喜歡他吧?是的話我勸妳別浪費時間了歐…」我說:「他又沒有女朋友。」前輩:「那妳怎知他沒有男朋友?」

不只自己搞錯對象,我似乎也讓別人搞錯對象。

班上有個帥氣的女生,對我很好,就是比同學、麻吉還要再好一點的那種好。那時學生很流行報名綜藝節目[超級星期天]當觀眾,不料那天錄影結束很晚了,打回家說要去附近閨蜜家借宿一宿,沒想到我爸勃然大怒,限我立刻回家。當時捷運應該還沒通車吧,又不敢單獨坐計程車,輾轉找了小叔叔騎車來載我回家。隔天,帥氣的女同學前來關心,擔心我被我爸扁。重點是她焦慮的神情、關愛的眼神,令我十分動容。還沒交過男朋友的我心想,被男友呵護的溫暖也不過如此吧!

工作幾年後,又遇到一位很酷的女設計師,相當有才華。有才華的人多少都有點個性,有時甚至給人不是那麼容易親近的錯覺。但我發現只要我去跟她說話,她永遠都笑臉迎人、溫柔細語。對我的穿著打扮也時常關注讚美,即使我不過穿了件條紋襯衫,她都說我如小海盜一般可愛!

當她們的情人,應該很幸福吧!謝謝她們的厚愛,可惜我只能辜負。

有一年更發生了一件哭笑不得的事。跨年夜,跟一群老同學吃吃喝喝。倒數過後,一片酒酣耳熱。男同學突然跟我說:「妳知道嗎?妳曾經是我的情敵。」我雖然微醺但可沒有醉,情敵?你一個男生跟我情什麼敵啦?直到他說出曾經跟我短暫交往過那位同系男生的名字後,我才明白怎麼回事。也想起還在學校時,拍電影作業,我是演員,有一段跟學弟調情的戲,純情的我與學弟怎麼都不會演。總之,他來教戲,站在學弟的位置教學弟跟我怎麼互動,攝影師要從哪個角度拍。奇妙的事發生了!學弟的臉一靠近我,我就百般害羞不自在,可是外表很man的他,就算他的臉跟我的臉距離只有2公分,我也沒有什麼感覺。原來,這就是異性戀女與男同志的距離感啊…哈。

親愛的同志朋友們,我很早就知道你們跟多數的異性戀沒甚麼不同,只是跟同性在一起才能感受到戀愛的美好。我雖然很難體會那種美好,但我懂戀愛的感覺,也明白想要成家與被平等對待的渴望,更清楚被貼標籤甚至抹黑的憤怒,一如我無法接受遭受性暴力傷害的女性,社會上竟不乏反過來檢討被害者的言論。

公投後,我也曾十分沮喪,更驚訝我堅信力挺的人權議題竟然是少數票還少這麼多!?但就像祈家威說的,三十年前剛開始只有他一個人站出來,三十年後,至少有三百萬人挺身而出。

如今,你們終於也可以跳進戀愛的墳墓了(賊笑),未來,透過對話、透過教育,只會有更多人理解同志、改變對同志的觀感,不再恐懼。